Alexander Kluge im Gespräch mit Daniel Völzke über Ausnahmezustände

Als Schriftsteller und Filmemacher hat Alexander Kluge sich immer wieder mit Kriegen und Naturkatastrophen beschäftigt. Im Interview erklärt der 88-Jährige, warum die Corona-Krise an das Frühjahr 1945 erinnert – und was Kunst jetzt ausrichten kann

Herr Kluge, wie geht es Ihnen?

Gut! Ich bin in Quarantäne wie die meisten anderen Menschen auch. Man wird auf das zurückgeworfen, was man alleine machen kann. Allerdings versuchen meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mehr und mehr mit Computern zu arbeiten: Wie organisiert man Filme und Ausstellungen über Skype? Wir lernen mit der Zeit dazu.

Kunst solle ein Gegen-Algorithmus zu den Algorithmen des Silicon Valley zur Verfügung stellen, haben Sie mal gesagt. Aber jetzt muss die Kunst doch Produkte der Tech-Firmen nutzen …

Das ist ein Missverständnis! Was ich sage, ist nicht gegen die Algorithmenwelt gerichtet, sondern spricht für deren Ergänzung. Wenn Programmierer ihre Algorithmen schreiben, lassen sie breite Teile der wirklichen Verhältnisse beiseite, aber sie entwickeln ihr Können, indem sie Partizipation ermöglichen. Deshalb können auch wir uns jetzt unterhalten. Diese Leistung wird dadurch bezahlt, dass man alles Übrige auslässt. Der Algorithmus hat größere Lücken, als die zwischen Sternen. In diesen Zwischenräumen ist der Gegen-Algorithmus lebendig. In ihm fühlen wir uns wohl. Das sind die Orte der Kunst.

Wie erleben Sie die jetzige Krise?

Es ist eine extreme Herausforderung. Als würde man gegen ein Gerät schlagen, um es zu reparieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das bei vielen Apparaten so funktioniert, ist nicht so groß. Wir werden geresettet, mit Gewalt. Damit bekommen wir Bodenhaftung.

Ihr Urerlebnis von Ausnahmezustand war der Bombenangriff von Halberstadt. Die meisten von uns erleben die jetzige Krise im relativ geregelten häuslichen Alltag und unter Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung.

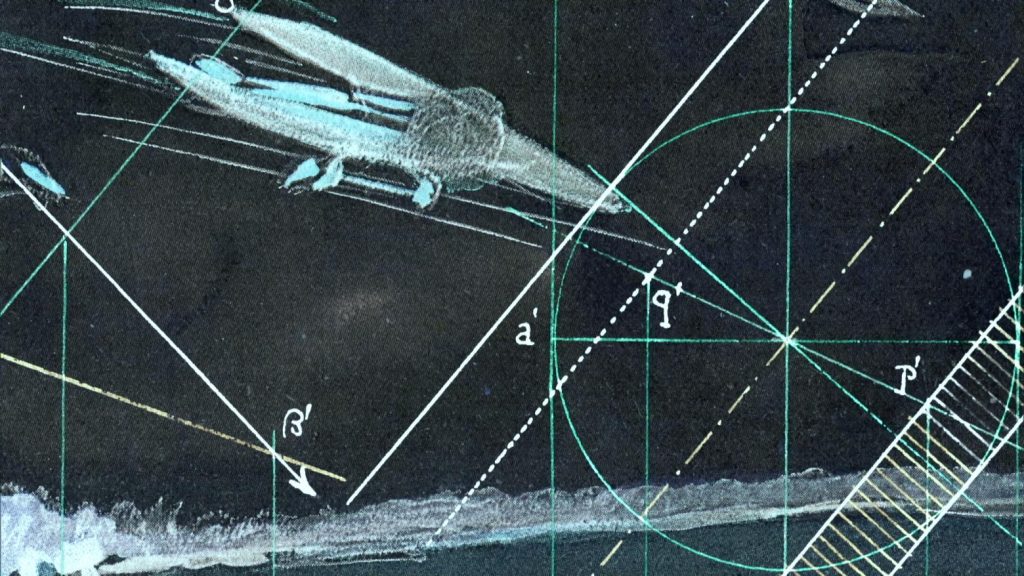

Aber im exzessiven Frühling des März 1945 zeigten die Bombengeschwader ihre Kondensstreifen auf einem strahlend blauen Himmel. Der unsichtbare Gegner, mit dem wir es jetzt zu tun haben, ist nicht so sehr davon verschieden. Die Viren koexistieren in diesen Tagen mit einem ähnlich blauen Frühlingshimmel, wie er für den Frühling 1945 charakteristisch war.

Eine „Naturkatastrophe in Zeitlupe“ nennt der Virologe Christian Drosten die Corona-Bedrohung.

Das ist gut gesagt. Alles was auf den Atemweg zielt, „uns an die Kehle geht“, erinnert an den Gaskrieg. Ich ersticke im Keller, ich werde verschüttet im Bombenkrieg oder am 11. September 2001. Ich weiß nicht, ob ich rechtzeitig ein Atemgerät bekomme, wenn ich an Covid-19 leide. Es kann sein, dass ich auf dem Krankenhausflur auf meinen Tod warten muss. Dass mir der Kopf abgeschlagen wird durch die Guillotine, ist nicht so erschreckend, wie das!

Warum ist das so?

Wir haben in unserer Lunge einen Schutzengel. Es ist unmöglich, sich willentlich zu ertränken. Ich muss mich mit Gewichten behängen, wenn ich in den Brunnen springe und vorsätzlich unter Wasser bleiben will. Oder so weit rausschwimmen, dass ich nie wieder zurück kann. Anders geht es nicht, denn etwas sitzt in unserer Lunge, ein Überlebenswille, eine unbezwingliche Lust am Atmen, die sich gegen jeden Willen durchsetzt.

An dieser Stelle greift der neue Coronavirus an.

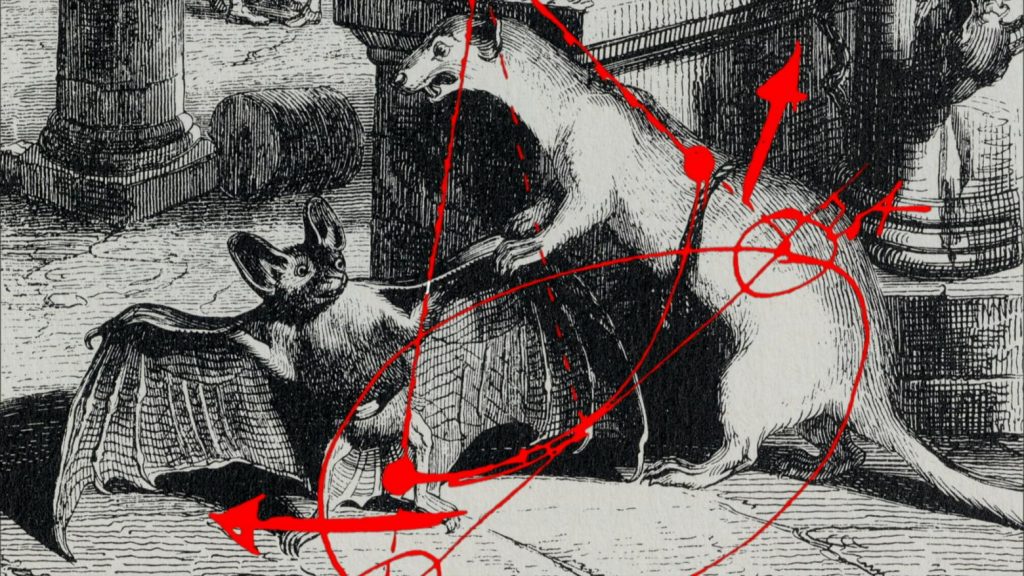

Ohne Absicht. Ein fremder Virus aus einer Nachbar-Evolution, der sich vielleicht schon 30 Millionen Jahre parallel zu uns entwickelt, ohne uns Schaden zuzufügen. Dann kommt ein Gourmet, der Frischfleisch liebt … Der Virus war wahrscheinlich erst im Kot von Fledermäusen, der von Schlangen oder Gürteltieren gefressen wurde, die wiederum für Feinschmecker zubereitet werden, die noch zusehen, wie diese Tiere geschlachtet werden. Das ist nicht im Sinne der chinesischen Kommunistischen Partei, aber diese Frische schätzen die Gourmets. Und diese Frische gilt unter ihnen als gesund.

Doch durch diese Praxis sprang offenbar der Virus auf den Menschen über, der ihn bislang nicht kannte. Eine große Gefahr!

Ich würde keinen Gegner, der so gefährlich ist wie diese Viren, je unterschätzen. So wie es willkürliche Götter gibt, wie Ovid sie beschreibt, so gibt es auch willkürliche Natur. Nach dem Erdbeben von Lissabon 1755 sitzt Voltaire da mit Schlafmütze, so wie Georg Baselitz ihn gemalt hat, und sagt: „Wir müssen der Natur den Krieg erklären!“ Das wird heute von Politikern wiederholt, aber so ernst, wie es Voltaire gemeint hat, sagen sie es nicht. Denn mit Artillerie können sie schwer die Viren beschießen.

Sie haben Viren einmal die „Fünfte Kolonne“ genannt: eine inoffizielle Einheit, die nicht in den Lageplänen auftaucht. Ist gerade diese Heimtücke so gefährlich?

Heimtücke ist böse Absicht. Die haben die Viren nicht. Stellen Sie sich vor, Außerirdische kämen zu uns. Die haben keine Erfahrung, sie würden uns umbringen aus Ungeschicklichkeit. So ist es mit diesen Coronaviren, Außerirdische vom selben Planeten. Die kommen aus einer anderen Evolution. Und davon wird es in den tiefen Seen unter dem Eis der Antarktis noch jede Menge anderes geben, was wieder „aufleben“ könnte.

Ob Viren überhaupt als Leben bezeichnet werden können, ist umstritten.

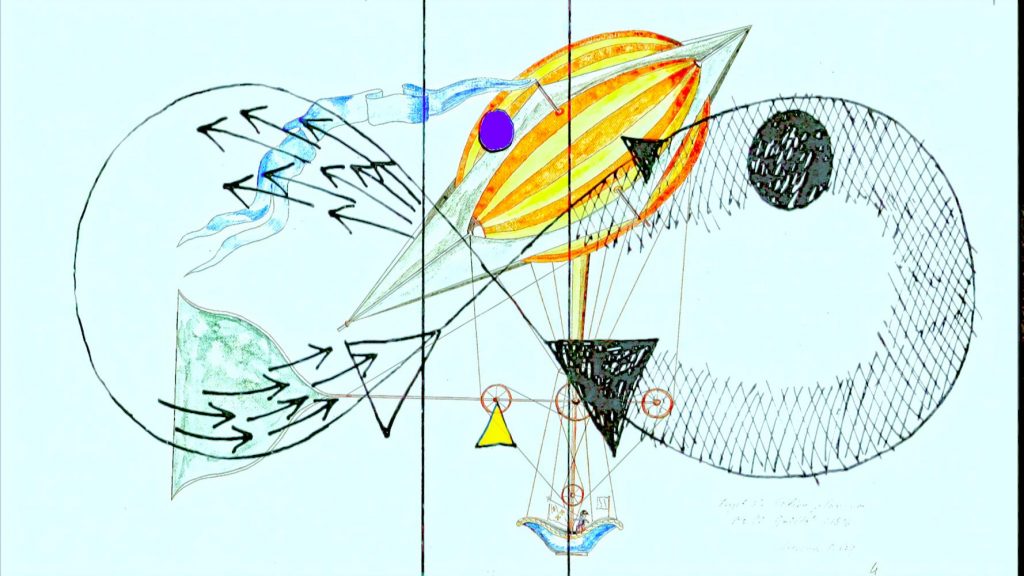

Die Viruspopulation will nichts anderes, als aus Eins eine Zwei machen, sie will sich vermehren. Das ist der Anfang der Lebens vor 3,5 Milliarden Jahren. Wie Sie da sitzen und ich hier, das hat seine Vorfahren 40.000 Jahre vor Christus, da kommen wir mit unserem Vorstellungsvermögen noch hin. Was davor ist, ist nicht so wie wir. Die Viren aber sind in ihrem Prinzip unverändert. Und es ist ein absoluter Zufall, dass sie unsere Lungen anfallen. Die nehmen nicht „Lunge“, „Atmen“, „Mensch“ wahr, sondern „warm“ und „hochinteressante Art von Feuchtigkeit“. Sie können sogar etwas Ähnliches wie „sehen“, sie ahnen ein leichtes Blau. Und eine so fremde Wahrnehmung müssen wir bedichten, das will ich gemalt sehen. Viren sind platonische Körper und haben ein bestimmtes Sensorium, das man beschreiben kann.

In Ihrer Arbeit haben Sie sich immer wieder mit Naturkatastrophen und Kriegen beschäftigt. Was interessiert Sie an Ausnahmezuständen?

Ich bin aufgewachsen als Erstgeborener, stolze Mutter, stolzer Vater. Das Ansehen, das mein Vater als Arzt in einer Stadt wie Halberstadt hat, geht auf mich Knirps über. Bariton, Sopran, Tenor, eine Konstellation von Vater-Mutter-Kind, bilden diese schöne Musik in der Oper. Jetzt aber erklingt mitten im zweiten Akt von Puccinis „Tosca“ die Sirene und eine bewaffnete Industrie am Himmel fliegt heran. Die kommt auch aus einer anderen Evolutionssphäre, ähnlich wie die neuen Coronaviren, aber einer gesellschaftlichen. Das ist eine fliegende Schwerindustrie ausgestattet mit Explosivstoffen. Antworten auf diese Herausforderung hatte ich als Kind nicht in meinem Gen-Katalog, in meinen Märchen und in meiner ursprünglichen Umgebung. Ich hätte doch nie gedacht, dass mir etwas passieren kann, außer hinfallen, Schnupfen oder andere Kleinigkeiten. Und jetzt sehe ich im Krieg, wie andere sterben und sitze dann selbst in einer unverständlichen Situation, im Luftschutzkeller. Ich denke doch als Kind: Ich bin damit gar nicht gemeint. Wo ist denn der Schutzengel? Das ist etwas, was man 30 Jahre später überhaupt erst versteht. Diese Verblüffung, dass mein Urvertrauen keine Währung ist. Die erste große Währungsreform ist so ein großer Luftangriff, der es mit den Menschen nicht gut meint: dass eine Maschinerie es darauf absieht, mich umzubringen. Verstanden habe ich das erst, als ich der Frankfurter Kritischen Theorie begegnete.

Ist nicht der entscheidende Unterschied zu den lebensbedrohenden Viren, dass diese Maschinerie am Himmel durch Menschen, Ideologie und Politik entstanden ist?

Das kann man ja als Kind nicht unterscheiden. In Halberstadt hätte ich eigentlich gerade jetzt, zum 75. Jahrestag des Bombenangriffs am 8. April eine Ausstellung gehabt, mit dem Titel „Die Oper: Tempel der Ernsthaftigkeit“. Die ist jetzt aufgeschoben für den Sommer. Darin geht es um Frauen, die gerüchtehalber kurz vor dem Luftangriff im Halberstädter Stadttheater Betttücher zusammennähten und dann aus dem Kirchenfenster hängen wollten, in der Erwartung, dass die Bomber umkehren, wenn sie dieses Zeichen der Kapitulation sehen. Ich schreibe mein ganzes Leben über dieses Unmenschliche: dass eine Kapitulation vor einem Bombengeschwader gar nicht möglich ist.

Weil die Kommunikationswege so lang sind.

Die Piloten würden es nicht sehen und auch nicht verstehen. Und der Chef des Bomberkommandos darf gar nicht umkehren, er muss die teure Ware im Namen des Steuerzahlers auch abwerfen. Da stehen Rechnungsprüfer hinter, da steht der Staat hinter. Außerdem ist es wahnsinnig gefährlich, mit der Bombenlast umzudrehen und mit ihr abgeschlossen zu werden. Sie merken: Das ganze menschliche Verhältnis ist verdreht.

Liegt da die Parallele zu einer Pandemie?

Ja, auch jetzt ist alles verdreht. Aber nicht im Verhältnis zwischen den Menschen. Was sich bewegt, steht still. Ich suche Schutz, indem ich jemanden umarme? Falsch! Ich bin höflich und huste in die Hand? Nein, in die Armbeuge! Was Spaß macht, ist dieses Knuffen von Ellenbogen an Ellenbogen zur Begrüßung!

Was kann Kunst nun in dieser Situation ausrichten?

Auch hier wieder: einen Gegen-Algorithmus bilden. Zum Algorithmus, der die Seuche macht, braucht es einen Gourmet, eine Partei, die zu spät reagiert, die Armut von chinesischen Gastarbeitern, die nach dem Neujahrsfest, das sie in China verbrachten, nach Italien zurückreisen und die Ansteckung dorthin überbringen, die Lustsuche in den Après-Ski-Hütten von Ischgl und so weiter. Sie sehen: Unsere Welt ist wie ein großer Automat. Wenn der Fremdkörper Virus da eindringt, lehrt er uns vielleicht auch etwas. So wie nach dem Erdbeben von Lissabon 1755 sich die Aufklärung in rasender Geschwindigkeit verbreitete. Krieg führen gegen die Natur, wie es Voltaire damals forderte, bedeutet, von der Natur zu lernen. Alles das sind Themen für Ausstellungen, Herausforderungen für die Anfertigung von Texten, Musik, Filmen und Kunstwerken.

Welche Rolle spielt Erzählen in Krisenzeiten? Jetzt erinnern sich alle wieder ans Dekameron, die Novellensammlung von Giovanni Boccaccio …

… entstanden, als in der Toskana die Pest herrscht. Die Elite muss ins Gebirge. Das Dekameron ist die Baustelle Shakespeares, da klaut er eine Geschichte nach der anderen. Es ist dabei aber nicht zwangsläufig so, dass wir automatisch klüger werden, wenn die Pest über uns kommt. Es entstehen die Judenverfolgungen, aber eben auch das Dekameron. Und das Dekameron entsteht nicht wegen der Pest, sondern weil das Erzählen zu unserem Kanon gehört.

Was bringt uns also das Erzählen in dieser Situation?

Bodenhaftung! Wir tragen in uns eine Menge Reserven, die in der Leistungswelt wie verschüttet sind. Als New Yorker Banker von 28 Jahren, der im 30. Stockwerk vor einem Computer die Kreditvergabe an Westafrika leitet, bin ich ganz schön abstrakt. Ob mich das, was ich da mache, wirklich interessiert, weiß ich nicht. Ich darf ohnehin keine Kredite an Westafrika vergeben, der Job ist eine Sackgasse. Jetzt habe ich Mittagspause. Ich fahre 30 Stockwerke runter und da ist ein kleiner Stand mit einem Mädchen aus Bangladesch, das Küchlein verkauft. Jetzt bin ich auf dem Niveau meines Magens angelangt. Ich lerne das Mädchen kennen und vielleicht entsteht eine „Romeo und Julia“-Geschichte. Das wäre eine Verbindung, die das Erzählen herstellen kann, die von der abstrakten Ebene, in der wir tatsächlich leben, hin zu Bodenhaftung führt. Ähnlich zwingt der Virus uns zu so einer Notlandung. Jetzt sitzt jeder wie Robinson auf seiner Insel und redet mit Skype mit seinem Nächsten, so wie wir gerade.

Und das war sehr schön, vielen Dank dafür!

Der blaue Frühlingshimmel dieser Tage: Alexander Kluge über Ausnahmezustände 5.4.2020 monopol – Magazin für Kunst und Leben