„Mit der Straßenkarte von Groß-London den Harz durchwandern.“

Die Texte, Filme und Fernsehproduktionen Alexander Kluges thematisieren in der Regel den geschichtlichen Ernstfall: Die Weltkriege, der Faschismus, Tschernobyl, Zäsuren wie 1918, 1945, 1968 und 1989 bis hin zu den Terroranschlägen am 11. September, nahezu sämtliche Krisenmomente der jüngeren Geschichte – vor allem des 20. Jahrhunderts – werden aus immer wieder anderen Perspektiven fokussiert und durchgearbeitet. Sein Werk läßt sich als Bestandsaufnahme der Erfahrungen des 20. Jahrhunderts beschreiben, als Versuch, die Menetekel des Jahrhunderts mit erzählerischen Mitteln zu entziffern. Von Ausnahmen abgesehen beschreiben die Geschichten des Adorno-Schülers „Lernprozesse mit tödlichem Ausgang“ (Kluge 1973). Ein ernster Autor also, bei dem man Komisches zuletzt vermuten würde. Wie kommt es dann, daß man – bei all diesem Ernst – trotzdem lachen muß. Die Antwort könnte lauten: Gerade, weil es so ernst ist, weil es um etwas geht. Davon soll im Folgenden die Rede sein.

Bereits phänomenologisch erfüllen die Arbeiten Kluges eine Grundbedingung des Komischen: nämlich als konsequenter Regelverstoß. Was Hans Magnus Enzensberger 1978 über die „Neuen Geschichten“ (Kluge 1977) schrieb, gilt nicht nur für Kluges gesamtes literarisches Werk, sondern – mit den medienspezifischen Einschränkungen – ebenso für seine Filme und TV-Magazine. Und selbst die in Zusammenarbeit mit Oskar Negt angelegte philosophische Materialcollage „Geschichte und Eigensinn“ (Negt/Kluge 1981) könnte – aufgrund ihrer Kompositionsform – als Beleg für Enzensbergers Beobachtungen herangezogen werden:

„Sein Buch macht den Eindruck eines Trümmerfeldes. Zum formalen Prinzip des Erzählens ist hier die Katastrophe gemacht worden. Der Text besteht aus zahllosen Splittern und Fragmenten. Alle möglichen Schreibweisen sind vertreten: das Dossier, die Familienchronik, das Interview, die Anekdote, der Lebenslauf, das Sitzungsprotokoll, die klassische Novelle, der Forschungsbericht usw. ‚Gelungene‘, abgerundete Formen kommen nicht vor; so als läse man lauter Exposés, Auszüge, Treatments. Kluges Heldinnen und Helden sind wie aus dem Telephonbuch gegriffen. Eine Liste ihrer Berufe liest sich ungefähr folgendermaßen: Sophist, Lagerarbeiter, Staatsanwalt, Programmabhorcher, Leibwächter, Schönheitskönigin, Mittelwertbildner, Schwester Oberin, Vizeadmiral, Prostituierte, Raketentechniker. Überrepräsentiert sind Forscher aller Art, zum Beispiel Gehirn-, Friedens-, System-, Rasse- und Schwachstellenforscher.“ (Enzensberger 1978: 81)

Liest man Enzensbergers Aufzählung, so wird man sich fragen, was man sich denn unter einem Programmabhorcher oder einem Mittelwertbildner vorzustellen habe. Damit aber ist das Problem schon benannt, denn diese Bezeichnungen markieren einen Abstraktionsgrad, der unsere Phantasie übersteigt. Es sind Chiffren für die Komplexität gesellschaftlicher Verhältnisse, die Kluge auch als babylonische bezeichnet. Er interessiert sich auch weniger für diese Berufe, sondern mehr noch für die Motive, Umstände und Prozesse, die Menschen in solche Funktionen gebracht haben. Die Frage lautet immer: Wie verhält sich eine bestimmte Tätigkeit, die ein Mensch ausübt, oder eine Situation, in die er hineingerät (etwa im Krieg), zu dem, was er ursprünglich tun wollte. Sie zielt also auf das subjektiv-objektive Verhältnis von individuellem Lebenslauf und allgemeiner Geschichte. Um dieses Verhältnis so darzustellen, daß die menschliche Erfahrung, Wahrnehmung und Phantasie auf die Komplexität der Wirklichkeit antworten kann, bedient sich Kluge in seinen künstlerischen und theoretischen Arbeiten ästhetischer Verfahren, die die Vorstellungskraft von Lesern und Zuschauern stärken und ihre Phantasietätigkeit aktivieren sollen. „Mehr als die Chance, sich selbständig zu verhalten, gibt kein Buch“, hieß es im Vorwort der Erstausgabe von „Geschichte und Eigensinn“ (Negt/Kluge 1981: 5). Und es ist eben diese Autonomie, die als Bedürfnis des Rezipienten unterstellt wird und die herzustellen die offensiv vorgetragene Gebrauchswert-Utopie eines längst nicht mehr zu überschauenden Werkgebildes ausmacht.

Diese multimedialen Montagetexte sind unübersichtlich, verrätselt; sie haben weder Anfang noch Ende, folgen keinem roten Faden, keiner Dramaturgie der Steigerung; die einzelnen Elemente werden in einem weitmaschigen Gewebe assoziativ verknüpft und behalten so ihre Autonomie. Hybride Formen also, die mit den Einteilungen der Kulturindustrie unvereinbar sind. Auf die Frage, warum er auf jeden roten Faden verzichte, antwortet Kluge sinngemäß: Wenn es in der Realität den roten Faden nicht gibt, dann ist die lineare Erzählweise ein Irrtum. „Das alles hat den Charakter einer Baustelle. Es ist grundsätzlich imperfekt.“ (Kluge 1999: 132) Deshalb verzichtet Kluge darauf , seine Texte nachträglich auszubessern oder die Spielszenen seiner Filme mehrmals zu drehen. Ein Drehbuch im klassischen Sinne gibt es ohnehin nicht. Kluge gibt seinen Darstellern nur den Rahmen vor, eine bestimmte Situation oder einen Rollentypus, den sie dann spontan aus der eigenen Erfahrung und Imagination heraus entwickeln müssen. Die Komik, die etwa bei den Auftritten Alfred Edels entsteht, wenn er den eitlen Hochschulassistenten, einen Werkschützer oder einen Staatsanwalt spielt, ist nicht kalkuliert, sie entsteht eher beiläufig, unwillkürlich. (vgl. Schulte 2004a: 87-93) Die Pointe ist nicht zwingend, die Differenz zwischen Darsteller und Rolle bleibt – in Anlehnung an das epische Theater Brechts – stets erkennbar und soll es auch. Der Darsteller stößt seiner Figur gewissermaßen zu, das Spiel ähnelt einem Unfall, die Rolle ist für den Darsteller der Anlaß eines Selbstversuchs. Die Szenen bleiben in der Schwebe zwischen Fiktion und Dokument und ziehen damit die Fallhöhe, von der aus eine Darstellung scheitern könnte, weitgehend ein. In dem Film „Die Patriotin“ heißt es: „Wenn doch die Fehler das Beste daran sind.“ (Kluge 1979: 92) Dasselbe gilt für die Interviews, die Kluge in seinen Kulturmagazinen führt. Auch hier werden sogenannte Fehler (Denkpausen oder Versprecher), die im konventionellen Fernsehen als qualitätsmindernd empfunden würden, nicht herausgeschnitten, sondern als authentische Merkmale der Gesprächssituation ausgestellt.

In Abgrenzung vom filmischen mainstream sagt Kluge:

„Das vollständige Verstehen von Filmen ist Begriffsimperialismus, kolonialisiert die Gegenstände. Wenn ich alles verstanden habe, ist etwas leergeworden. Wir müssen Filme machen, die im vollen Gegensatz zu dieser Kolonialisierung des Bewußtseins stehen. Ich stoße im Film auf etwas, das mich noch überrascht, mit dem ich umgehen kann, ohne es zu verschlingen. Eine Pfütze, auf die es regnet, verstehe ich nicht. Ich kann sie sehen. Das Wort, daß ich sie verstehe, ist unsinnig. Entspannung heißt, daß ich für einen Moment selber lebe, d.h. die Sinne laufen lassen: einmal nicht Wächter sein, mit der polizeilichen Absicht, daß mir nichts entgeht.“ (ebd.: 301)

Kluges Arbeiten sind Gegenentwürfe gegen die Ordnungsbegriffe des Erziehungsbewußtseins, gegen Sinnzwang und Bedeutungshierarchien, die die Welt in Haupt- und Nebensachen einteilen. So läßt eine Geschichte wie „o,ooo1 Prozent der Lebenszeit“ (Kluge 2000a: 20) die Erwartungen der Leser praktisch ins Leere laufen, denn sie handelt von nichts anderem als dem Seitenblick eines Wirtes auf ein paar spielende Hunde. Texte wie dieser, mehr aber noch die Fernsehinterviews konfrontieren die Wahrnehmung mit einer anderen Zeitökonomie. Hier wird Zeit buchstäblich verschwendet, ohne daß etwas Spektakuläres geschähe oder bündig auf den Punkt gebracht würde. Im Gegenteil, die Gespräche umkreisen ihr Thema eher, als daß sie zum Kern der Sache vordringen würden; und gelegentlich verlieren sie sich in Digressionen, die abstruser kaum sein könnten. So fragt Kluge die japanische Dichterin Yoko Tawada, ob es in Japan Mammute gebe (News & Stories, 20.09.93), der Dramatiker Heiner Müller soll plötzlich erläutern, was der Mond ist (Kluge/Müller 1985: 88-91), dem Regisseur Richard Linklater schlägt er vor, mit der Filmgeschichte nochmal von vorn zu beginnen (PrimeTime, 11.06.95), und mit dem Gehirnforscher Detlev B. Linke phantasiert er darüber, ob sich unser Gehirn mit einem Schlangennest vergleichen lasse (10 vor 11, 13.06.94). Was in diesen Personenporträts eher noch die Ausnahme ist, das ist in den fake-Gesprächen mit Peter Berling, die inzwischen auf rund einhundert Sendungen angewachsen sind, die Regel. In diesen slapstick-Dialogen, die im Abspann eine Zeitlang als doku-soaps markiert wurden, begegnet uns Berling – in immer wieder anderen Kostümen und Masken und doch immer erkennbar er selbst – mal als Vertrauter Bill Clintons während der Lewinsky-Affäre, als intimer Zeuge der Kriminalgeschichte des Vatikans, als Löwenbändiger Hermann Görings, als der „vierte der Tenöre“, der immer dann einspringt, wenn Carreras oder Pavarotti verhindert sind, mal als Bodyguard Adolf Hitlers, als spanische Stierkampflegende usw. In diesen Gesprächen ist Kluge eine Art Souffleur, der die Stichworte liefert, nach denen Berling seine Rollen improvisiert, mal eng an den geschichtlichen Tatsachen orientiert, mal der eigenen blühenden Phantasie folgend. Diese Dialoge sind komisch, weil sie auf der Ebene der fiktionalen Erzählung eine auf Zeugenschaft und aktiver Teilhabe beruhende Nähe zur großen Geschichte vorgeben, die der entspannt vor der Kamera sitzende und in seinem unverwechselbaren (griesgrämigen) Tonfall parlierende Berling zugleich ad absurdum führt. Auch hier gibt es keinerlei Identifikation mit der jeweiligen Rolle, im Gegenteil: Gezeigt wird die Arbeit der Imagination. Ein Mensch, der sich vorstellt, ein anderer zu sein, ohne diese Fiktion dem Zuschauer aufzuzwingen. Die Gespräche mit Peter Berling bilden – in ihrer wechselseitigen Überblendung von fact und fake – eine Variante des Klugeschen Versuchs, „die Realität als die geschichtliche Fiktion, die sie ist, auch darzustellen.“ (Kluge 1999: 127) Ohne ihr Monströses, etwa die Verbrechen des Nationalsozialismus, zu relativieren, wird die Realgeschichte im Gestus des Was wäre gewesen, wenn? noch einmal erzählt, werden die Fakten – auf dem Umweg über eine subjektive Perspektive – überraschend anders gewendet, so daß die Wirklichkeit selbst unwirklich erscheint, als „reißerische Erfindung“ (ebd.), als Negativform einer wünschbaren Realität, in der Eigenschaften wie Spontaneität und Imaginationskraft sich entfalten könnten.

Vergleich, Analogie, Metapher und Personifikation sind die Mittel, mit denen Kluge scheinbar stabile Referenzverhältnisse zwischen Sprache und Wirklichkeit außer Kraft setzt. Wenn er die Marxsche Absicht zitiert, „die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zu bringen“ (Negt/Kluge 1981: 1147), so geht es immer auch um das Verflüssigen einmal etablierter Setzungen, um die praktische Kritik einer Denkform, die mehr an Resultaten interessiert ist als an den Prozessen, die den Resultaten – und das heißt in Anwendung auf die Sprache: den funktionalen Begriffen – zugrundeliegen. Der Untertitel einer Sendung mit Christoph Schlingensief ist in dieser Hinsicht als programmatisch zu nehmen; er lautet: „Über die Befreiung des Ausdrucks vom Zwang des Sinns.“ (PrimeTime, 13.06.99)

Besonders Kluges Titel sind gut geeignet, um diese Kritik der Setzung, des Sinnzwangs anschaulich zu machen. So erzeugt bereits ein Buchtitel wie „Theodor Fontane, Heinrich von Kleist und Anna Wilde“ (Kluge 1987) eine leise Komik, wenn man diese Anna Wilde vielleicht für eine unbekannte Schriftstellerin hält, im Buch aber erfährt, daß sie die Putzfrau von Kluges Vater war. Im Komischfinden dieser Namenreihe wird aber vor allem offenbar, in welchem Maße man selber die Distinktionen des Kulturbetriebs verinnerlicht hat. Diese sozialen rankings sind fundiert in jenen „Blockierungszusammenhängen“ der bürgerlichen Gesellschaft, die Oskar Negt und Alexander Kluge in dem Buch „Öffentlichkeit und Erfahrung“ analysiert haben. Die ersten Sätze des Buches lauten:

„Bundestagswahlen, Feierstunden der Olympiade, Aktionen eines Scharfschützenkommandos, eine Uraufführung im Großen Schauspielhaus gelten als öffentlich. Ereignisse von überragender öffentlicher Bedeutung wie Kindererziehung, Arbeit im Betrieb, Fernsehen in den eigenen vier Wänden gelten als privat. Die im Lebens- und Produktionszusammenhang wirklich produzierten kollektiven Erfahrungen der Menschen liegen quer zu diesen Einteilungen.“ (Negt/Kluge 1972: 7)

Wollte man diese Einteilungen auf der Ebene sprachlicher Repräsentation abbilden, so hätte man es mit den syntagmatischen Ordnungen des linearen Diskurses bzw. Erzählens zu tun, die zugunsten der argumentativen Strenge oder der inneren Stimmigkeit einer Handlung ganze Erfahrungshorizonte abschneiden. Diese Erfahrungszusammenhänge zu integrieren, würde bedeuten, die syntagmatische Logik und ihre Eindeutigkeit zu durchkreuzen, sie zugunsten einer komplexeren Wahrnehmung durchlässig zu machen.

Aus diesem Grunde montiert Kluge. Die Montage verleiht seinen Arbeiten ihre spezifische (A-)Grammatik; er begreift sie als „Kunst der Proportionenbildung“ (Eder/Kluge 1980: 99), als Meßinstrument einer Wahrnehmungspolitik, deren evozierende Kraft das Unterscheidungsvermögen des Zuschauers stärken soll. Sie bildet Maßverhältnisse, die in einer eigentätigen Rezeption auf ihre Evidenz hin überprüft werden können: „[…] und dieses Verhältnis steckt im Schnitt, also an der Stelle, an der der Film nichts zeigt, während dort, wo er etwas zeigt, das Unwesentliche der Mitteilung sitzt, gewissermaßen die Voraussetzung, daß es mitteilbar ist.“ (ebd.: 100) Wenn aber das, was mitgeteilt werden soll, gar nicht positiviert werden kann, sondern in den Schnittstellen gewissermaßen darauf wartet, wahrgenommen zu werden, so obliegt die eigentliche Mitteilung dem Zuschauer, eine Mitteilung, die allerdings nur zustande kommen kann, wenn die an den Rändern der Leerstelle kollidierenden Sinn- und Ausdruckspartikel – Bild-, Ton- und Textelemente – mit dessen Erfahrungen korrespondieren. Der Begriff der Mitteilung bezeichnet daher ein Potential, dessen Realisierung davon abhängt, ob die Evokation gelingt oder nicht. In „Geschichte und Eigensinn“ wird dieses reziproke Verhältnis deutlicher gefaßt, wenn Negt und Kluge schreiben: „Dieses Dazwischen ist der eigentliche Ausdruck, Behälter der Energie, das Beziehungsverhältnis.“ (Negt/Kluge 1981: 1065)

Die negative Bezeichnung des „Dazwischen“ ist einer Bilderskepsis geschuldet, die zweifellos mit dem nachhaltigen Einfluß des Adornoschen Denkens auf beide Autoren zusammenhängt, einem unversöhnten, die positive Bezeichnung verweigernden Denken, in dem untergründig das jüdische Bilderverbot wirksam ist. Eine weitere Referenz in diesem Kontext ist Brechts Theorem von der „Trennung der Elemente“, denn Kluges Montagen dissoziieren die syntagmatische Ordnung zugunsten einer variablen Versuchsanordnung, deren offene, unabgeschlossene Strukturen weite Zusammenhänge schaffen, die eine große Stoffmenge in sich aufnehmen können; zugleich aber entstehen Freiräume für Assoziationen, in denen sich die Phantasie selbstreguliert bewegen kann. Kluges Zusammenhang setzt sich – vor allem in den späten Essayfilmen „Die Patriotin“ (1979), „Die Macht der Gefühle“ (1983) und „Der Angriff der Gegenwart auf die übrige Zeit“ (1985) – aus den disparatesten Bruchstücken zu einer polyphonen Formenwelt zusammen, die allegorisch eine Ahnung von der Vielstimmigkeit der Realität vermittelt. Dazu versammelt er Zitate aus den verschiedensten kulturgeschichtlichen Kontexten, die die Anfänge des eigenen Mediums ebenso vergegenwärtigen wie die verschiedenen Zeiten, denen sie entnommen sind. Materialien, denen, wie im Falle der verwendeten Musik (z.B. alte Tangos, Schlager, Opernausschnitte), die Spuren ihres Gebrauchs, d. h. lebendiger Arbeit, deutlich anzumerken sind und die – in neue, unerwartete Kontexte gestellt – die These modellieren, daß die Realität ein vielfach übereinander geschriebener Text sei, den es – in quasi gegenläufiger Richtung – zu lesen gelte. (vgl. Negt/Kluge 1981: 1127f.) Wie eine solche Lektüre gegen den Strich aussieht, läßt sich in den Filmen an jenen Bildern zeigen, die in die narrativen Strecken eingeschnitten sind und von denen eine beinahe kontemplative Ruhe ausgeht. Diese intermittierenden Bilder zeigen z. B. eine Regenpfütze, einen Busch oder den Sternenhimmel – Inhalte also, die für sich genommen keine Bedeutung repräsentieren, weil sie einer anderen Zeitordnung angehören als die kulturelle Zeichenproduktion. Im konventionellen Genrefilm hätten sie eine Berechtigung nur als Funktion innerhalb der Narration – wenn z. B. der im showdown erschossene Gangster mit dem Gesicht in der Regenpfütze stirbt, wird diese zugleich zum Sinnbild einer Wertung, zum Attribut sei es des Bösen oder der gerechten Strafe; das Bild des Busches wäre bedeutungsdramaturgisch legitimiert, wenn von dem Busch der Brand ausgeht, der schließlich das ganze Haus vernichtet etc. -, bei Kluge stehen diese Bilder für sich, sie bleiben autonom und verweisen zugleich auf die Möglichkeitsräume, die sich an der Schnittstelle, zwischen den Bedeutungsträgern, auftun; sie machen bewußt, daß Erfahrung sich erst organisieren kann, wenn die Permanenz des Informations- und Bilderflusses unterbrochen wird, wenn der Film innehält, um dem Virtuellen, dem „Nichtverfilmte[n]“ Raum zu geben. (Eder/Kluge 1980: 138) „Das Liegengebliebene, Ausgegrenzte, in dem noch keine analytische Arbeit drinsteckt, kritisiert das, was bereits bearbeitet worden ist. Am Anfang einer jeden kritischen Arbeit steht deshalb ein Perspektivwechsel.“ (Negt/Kluge 1981: 87)

Als genuin essayistische, das hat Adorno am deutlichsten benannt, kennt die kritische Arbeit kein Ressort (vgl. Adorno 1974: 10). So kann es ohne weiteres vorkommen, daß in einer Sendung über die Oper neben dem Regisseur und den Darstellern der tragenden Rollen auch der Kantinenchef des Theaters gleichberechtigt zu Wort kommt. Dann öffnet sich das Porträt einer bestimmten Opern-Inszenierung hin zum Porträt des Musiktheaters als Produktionszusammenhang, in dem die elementaren Bedürfnisse der Beteiligten wie Essen und Trinken ebenso Berücksichtigung finden wie die Teilhabe des Küchenchefs an der kulturellen Produktion. Diese Öffnung der Perspektive hin zum materialen Unterbau und den vielen Seitenlinien der hochspezialisierten Tätigkeit der Musiker erzeugt Komik allein deshalb, weil diese Auffächerung der Produktionszusammenhänge in den repräsentativen Magazin-Formaten der anderen Fernsehprogramme generell vermieden wird. In dem Maße, in dem die medial erzeugten Wirklichkeitsbilder dem Herstellungsideal der Kongruenz verpflichtet sind, zielt Kluges „Gegenproduktion“ auf die – quasi mimetische – Darstellung der gesellschaftlichen Antagonismen, die sich nur um den Preis ihrer Verkürzung in eine homogenisierte Repräsentationsform übersetzen lassen. Um diesem Ausgrenzungsmechanismus zu entgehen, erzählt Kluge seine „Gegengeschichten“ in den „Komplexitätsgraden der Realität“ (Kluge 1999: 134), wobei die spezifischen Darstellungsbedingungen des jeweiligen Mediums, gewissermaßen als selbstreflexive Spur, stets miterzählt werden. Das Staunen über das Disparate, Inkongruente, das sich in der Rezeption seiner Bricollagen einstellt und nicht selten Gelächter provoziert, ist daher nicht allein der konstruktiven Arbeit des Autors geschuldet, sondern ebensosehr das Resultat unserer Erfahrungen mit den dominanten Gattungsnormen unserer Medienwirklichkeit. Man könnte mit Benjamin auch sagen: unserer „Erfahrungsarmut“, weil wir uns an die Verkürzungen der klassischen Erzählweisen und etablierten Programmformate gewöhnt haben.

Wie oben bereits angedeutet, finden sich Inkongruenzen dieser Art bereits in zahlreichen Titeln Kluges, vor allem seiner Prosatexte. Sie lauten etwa: „Blut wie Sprudel“, „Hitler als Mondgänger“, „Ein Leninist des Gefühls“, „Poeten der Organisation“, „Zeit ist nicht gutmütig“, „Das Vertrauen eingekerkerter Kühe“, „Die Lenkung eines Rasse-Projektils“, „Triebwerk-Husten“, „Die Glocke der Zufriedenheit“, „Erfahrenheit der Junifliegen“ oder „Brieskes stark erkältetes Radar“. Dieses Verknüpfen disparater Sinnmomente suspendiert die Regeln unserer Verständigung über die Wirklichkeit. Menschliche Eigenschaften werden auf Dinge bezogen und umgekehrt. Wie in der Stummfilmgroteske wird die Illusion unseres sicheren Abstands gegenüber den Dingen revidiert. Kluge bezeichnet dieses Verfahren als „cross-mapping“, als eine Technik des (kalkulierten) Irrtums:

„Wenn Sie mit der falschen Landkarte eine Gegend durcheilen, oder zwei Landkarten verwechseln, dann kriegen Sie Komik, weil Sie an überraschenden Stellen in die falsche Richtung gehen. (…) Die beharrliche Verfolgung eines Irrtums produziert Komik. Wenn ich Irrtümer doch genauso ernst nehme wie korrekte Einsichten und die Gefühle gewissermaßen notwendig zu 50 Prozent Irrtümer produzieren, und ich sie mit der gleichen Sorgfalt beschreibe, (…) dann entsteht automatisch Komik. Die reicht von Schadenfreude bis zu einem Lustgefühl, daß im Grunde darauf beruht, daß das möglich ist, daß eine Freiheit dadurch entsteht, daß Irrtümer selber nicht sofort schädlich sind.“ (Kluge 2001: 84)

In diesem Sinne sagt Kluge, seine Dramaturgie folge nicht der Schulstunde, sondern der Schulpause, der Zeitspanne, in der die Sinne sich ebenso frei bewegen können wie in den Dunkelphasen im Kino. Die Anti-Dramaturgie des Autors vertraut darauf, daß in diesen Lücken die wirklichen Lernprozesse stattfinden, als eine allseitige sinnliche Tätigkeit. Das ist gemeint, wenn seine Film-Figur Leni Peickert Kant gewissermaßen abrüstet, indem sie dessen berühmte Definition der Aufklärung als „Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit“ in die knappe Formel übersetzt: „Mündig ist der Mensch, wenn er Ausgang hat.“ (Kluge 1968: 136) Kluge nobilitiert hier das freigesetzte Assoziationsvermögen als Agenten einer Aufklärung, die gar nicht mehr genannt werden muß, wenn Verstand, Sinne und Gefühle kooperieren. Ein Modell für solche Kooperation gibt im Film „Die Macht der Gefühle“ etwa die Sequenz „Abbau eines Verbrechens durch Kooperation“ (Kluge 1984: 154-158), in der ein erschlagener Jugoslawe durch ausdauernde Zuwendung von einer Prostituierten und ihrem Zuhälter, die sich weigern, an den Mord zu glauben, langsam wieder ins Leben zurückgeholt wird. Die Beharrlichkeit, mit der beide etwas Unmögliches versuchen, bezieht ihre Kraft aus einem naiven Realismus, den Kinder an den Tag legen, wenn sie etwas mit aller Macht wollen. Kluges Verständnis von Mündigkeit – im Sinne von Sich-seine Motive-nicht-ausreden-lassen – ist ohne dieses Urvertrauen, diese Kraft des Wünschens nicht zu denken.

„Fakten allein“, sagt der Autor, „sind nicht wirklich, Wünsche nur für sich auch nicht.“ (Eder/Kluge 1980: 7) Aber „der Wunsch ist gewissermaßen die Form, in der die Tatsachen aufgenommen werden.“ (Kluge 1999: 117) Die Wünsche und Phantasien, der Eigensinn – Kluge spricht auch vom „Antirealismus des Gefühls“ – bezeichnen Protesteigenschaften, sie sind Gegner des Faktischen. Ihr Motiv ist der „Hunger nach Sinn“, einem Sinn, den die wirklichen Verhältnisse ebensowenig herausgeben wie die Fotografie der Kruppwerke Einblicke in die wirklichen Produktionsverhältnisse erlaubt (vgl. Kluge 1999: 116). Aus der Perspektive der Wünsche leidet die Realität gewissermaßen unter Wirklichkeitsverlust. An dieser Widerstandslinie, in der Frontstellung dieser David-gegen-Goliath-Situation, entsteht bei Kluge Komik. „Wie assoziativ“, heißt es, „müssen menschliche Kräfte sein, damit ein David überhaupt entsteht, imstande, dem Monstrum Realität ins Auge zu schießen.“ (Kluge 1979: 7)

Was geschieht, wenn der Eigensinn (mit der Beharrlichkeit eines Kinderwunsches) auf die verwaltete Welt trifft, zeigt die Parteitags-Sequenz in dem Film „Die Patriotin“. Die Geschichtslehrerin Gabi Teichert, gespielt von Hannelore Hoger, besucht 1978 den Parteitag der SPD in Hamburg, in der Hoffnung, dort ein besseres Ausgangsmaterial für den Geschichtsunterricht zu bekommen. Dafür aber müsse, trägt sie den Delegierten vor, die Geschichte hier und jetzt geändert werden; die Delegierten reagieren mit Unverständnis. Innerhalb der Parteitagsroutine erscheint sie als komische, seltsame Person. Die Kollision der fiktiven Heldin mit der realen politischen Veranstaltung bringt die Zuschreibungen – was ist authentisch, was unwirklich – ins Wanken. Der Parteitag erscheint als leeres, erfahrungsarmes Ritual, in dem die Motive der Redner ebenso zum Verschwinden gebracht werden wie die konkreten Interessen einzelner Delegierter in der Praxis der Leitanträge (der „Abstimmungsguillotine“). Der inszenatorische Eingriff markiert eine Differenz, die eine Umkehrung des Realitätseffekts bewirkt. Gabi Teichert mag weltfremd erscheinen, aber ihr Auftreten hat eine Bestimmtheit, die sie authentischer wirken läßt als die beziehungslose Sprechweise der Funktionäre. Der Effekt des Komischen entsteht einmal aus dem ungleichen Verhältnis zwischen der minoritären Position der Lehrerin, die immerhin etwas fordert, und der Inszenierung politischen Handelns, wie man sie aus zahllosen Fernsehberichten kennt. Vor allem aber dadurch, daß der immer gleiche Modus, in dem solche Veranstaltungen stattfinden, durch die Konfrontation mit einer fiktiven Perspektive destabilisiert wird. Das Ereignis erscheint plötzlich angreifbar, fragwürdig; in dem Maße, in dem seine Hermetik aufgebrochen wird, verliert es an Überzeugungskraft.

„So wie sich ideologischer Realismus, Logik, Bedeutungsdramaturgie, offizieller Bewußtseinsapparat miteinander verbinden, so kann die Gegenbewegung dazu nur in der Allianz eines radikal analytischen Verfahrens mit denjenigen Eigenschaften in der Wahrnehmung des Zuschauers entwickelt werden, die gegenüber dem Erziehungsbewußtsein eine unterdrückte Klasse bilden.“ (Kluge 1999: 122)

Die Komik einer Situation produziert Unterscheidungsvermögen, eine differenziertere Wahrnehmung, die es ermöglicht, in der Fremderfahrung die eigene Erfahrung wiederzuerkennen. Dem Zwerchfell schreibt Kluge dabei die Funktion eines Seismographen zu: „Lachen verstärkt nicht die Herrschaft, sondern nimmt sie blitzartig wahr.“ (Kluge 1975: 186) Ein gutes Beispiel dafür liefert die Sequenz „Es weihnachtet“, in der das vehemente Durchgreifen der Polizei gegen Demonstranten in einem Kaufhaus festgehalten ist. In die dokumentarische Sequenz ist eine Schrifttafel einmontiert mit dem Satz: „Sinn des Polizeieinsatzes ist die Störung des Weihnachtsfriedens im Kaufhof durch Jugendliche.“ An diesem Satz stimmt etwas nicht. Irgendetwas scheint zu fehlen, und dieses Fehlende löst eine Irritation aus. Wie kann der Sinn, also die Bedeutung eines Polizeieinsatzes die Störung des Weihnachtsfriedens sein? Wenn doch die Störung allenfalls der Grund sein kann, warum die Polizei anrückt, um eben diese Störung zu beenden. Diesen Zweck des Einsatzes blendet Kluge aus, so daß der Sinn des Polizeieinsatzes seine Bestimmung verliert. Der auktoriale Eingriff bringt die Kausalitäten durcheinander, für einen Augenblick erscheint die Polizei als Subjekt der Störung, die sie doch erst auf den Plan gerufen hat. Die Beschriftung der Bilder produziert eine Unschärfe, die aber dem in der Sequenz dokumentierten Durcheinander zwischen Polizei, Demonstranten und gewöhnlichen Kunden im Kaufhaus entspricht. Sie übt praktische Kritik an dem Herrschaftsverhalten der Kaufhausleitung, die sich auf das Hausrecht beruft.

Kluges Komik ist nicht zynisch, sie zielt nicht darauf, eine Person anzugreifen oder lächerlich zu machen. Die Herabsetzung, sofern sich davon überhaupt sprechen läßt, gilt vielmehr den Strukturen, den Institutionen, die durch ihre Repräsentanten hindurchsprechen. Wenn der SPD-Politiker Horst Ehmke Gabi Teichert, die doch immerhin die Geschichte ändern will, das Braunschweiger Schulbuchinstitut empfiehlt, wenn ein Kaufhausverkäufer – mit erkennbar libidinöser Beteiligung – die menschlichen Eigenschaften einer Lauf-Sing-und-Sprech-Puppe anpreist oder wenn in dem Film „Abschied von gestern“ (1966) der Ministerialrat Pichota und der Vertreter des Hundevereins ihre stereotypen Begrüßungsformeln von Manuskripten ablesen, so werden nicht die Sprecher vorgeführt, sondern ihre entindividualisierten Sprechweisen und Haltungen. Der Subtext dieser Szenen ist das Diktum Brechts, daß die Realität in die Funktionale gerutscht sei. Enthalten diese Beispiele (abgesehen von der fiktiven Figur des Pichota) weitgehend dokumentarische Momentaufnahmen, die vor allem durch den Kontrast zu den – meist weiblichen – fiktiven Gegenfiguren komisch wirken, so werden in Kluges Prosatexten Jargon und Geisteshaltung der zweckrationalen Welt durch Mimikry und sprachliche Kunstgriffe komisiert.

Ich möchte kurz auf das radikalste und gewiß prekärste Beispiel eingehen. Der wohl bekannteste Text Kluges, „Ein Liebesversuch“ (Kluge 2000b: 770-772; vgl. Schulte 2004b: ), beschreibt ein grauenvolles Experiment in einem deutschen Konzentrationslager. Der Text ist dialogisch angelegt, aber im Laufe der Erzählung erfahren wir, daß es sich um die Selbstbefragung eines der Täter handelt. Zweck des Versuchs war es herauszufinden, ob Röntgenbestrahlung ein effizientes Mittel zur Durchführung von Massensterilisationen sei. Zwei Gefangene, die vor ihrer Deportation ein Liebespaar waren, wurden in einem Raum zusammengeführt und durch verschiedenste Foltermethoden zum Geschlechtsverkehr angehalten. Der Erzähler fragt sich, warum der Versuch mißlang und rekapituliert alle Einzelheiten. So fragt er schließlich auch: „Wurden wir selbst erregt?“ und antwortet: „Jedenfalls eher als die beiden im Raum; wenigstens sah es so aus. Andererseits wäre uns das verboten gewesen. Infolgedessen glaube ich nicht, dass wir erregt waren.“ Kluge zeigt hier ausgerechnet an den Tätern, daß sich Emotionen ebensowenig unterdrücken wie willkürlich herbeizwingen lassen. Die Beobachtung der eigenen Erregung widerspricht dem ideologischen Selbstverständnis der KZ-Wächter, denn ihr nachzugeben, wäre „Rassenschande gewesen“. Der Sprecher scheint angesichts dieser Möglichkeit zu erschrecken und korrigiert rasch seine Erinnerung, indem er sich auf das Verbot beruft: Es kann nicht sein, was nicht sein darf. Mit der Zeichnung dieses widersinnigen Verhaltens stellt Kluge den Ort der Vernichtung, ohne den Ernst der Situation zu mindern, in ein unerwartet komisches Licht: „Mitten im Zentrum des Terrors werden wir der lächerlichen, nichtigen Seite des Faschismus ansichtig.“ (Stollmann 1998: 37) Mir ist kein anderer Text bekannt, der die Gefühle, die Protesteigenschaften, stärker herausfordert als „Ein Liebesversuch“. Einmal, weil wir uns in der Täterperspektive selbst begegnen, zum andern über die Wortverbindung „Liebesversuch“, die den kalten Ton der Erzählung vorwegnimmt und zugleich konterkariert. Liebe markiert einen transzendenten Pol, der in der gleichgültigen Welt des Versuchs keinen Ort hat. Beide Begriffe bilden Extreme. Ihre Verknüpfung ist selber ein Gewaltverhältnis und als solches empfindbar. Die Komik, die durch dieses cross-mapping erzeugt wird, ist hier Ausdruck von Trauerarbeit. Die Selbstbeobachtung beim Lesen dieser Erzählung liefert m. E. den stärksten Beleg für die innere Stimmigkeit des Klugeschen Realismuskonzepts, nämlich daß die Gefühle als Protesteigenschaften tätig sind. In diesem Fall als der Wunsch, den Text umzuschreiben und das beschriebene Geschehen rückgängig zu machen.

Der Effekt des Komischen entsteht bei Kluge stets dann, wenn die vermeintliche Stimmigkeit, die Kohärenz einer Situation ihren doppelten Boden zeigt. Meist sind es Augenblicke, in denen wirkungsmächtige Distinktionen implodieren. Im Modus des Komischen ist die Schicksalsförmigkeit der Realität, ihr zwanghaftes So-und-nicht-anders, suspendiert. Die normative Kraft des Faktischen verliert für Augenblicke ihre Geltung. In dieser Aussetzung eröffnet sich, was Robert Musil den „Möglichkeitssinn“ und Alexander Kluge die „Lust aufs Unwahrscheinliche“ (Kluge 1984: 227) nennt. Seine Haltung ist vergleichbar mit der des Kammersängers in dem Film „Die Macht der Gefühle“. Auf die Frage, warum er nach der 84. Aufführung immer noch mit einem Funken der Hoffnung im Gesicht spiele, obwohl er doch wisse, daß es am Ende nicht gut ausgeht, antwortet er lapidar: “

Literaturliste

Adorno, Theodor W. (1974): Noten zur Literatur. In: Ders., Gesammelte Schriften, hg. von Rolf Tiedemann, Bd. 11, Frankfurt/Main.

Eder, Klaus/Kluge, Alexander (1980): Ulmer Dramaturgien. Reibungsverluste, München/Wien.

Enzensberger, Hans Magnus (1978): „Ein herzloser Schriftsteller“. In: Der Spiegel, Nr. 1, S. 81-83.

Kluge, Alexander (1968): Die Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos / Die Ungläubige / Projekt Z / Sprüche der Leni Peickert, München.

Kluge, Alexander (1973): Lernprozesse mit tödlichem Ausgang, Frankfurt/Main: Suhrkamp.

Kluge, Alexander (1975): Gelegenheitsarbeit einer Sklavin. Zur realistischen Methode, Frankfurt/Main.

Kluge, Alexander (1977): Neue Geschichten. Hefte 1-18 ‚Unheimlichkeit der Zeit‘, Frankfurt/Main.

Kluge, Alexander (1984): Die Macht der Gefühle, Frankfurt/Main.

Kluge, Alexander/Müller, Heiner (1995): Ich schulde der Welt einen Toten. Gespräche, Hamburg.

Kluge, Alexander (1999): In Gefahr und größter Not bringt der Mittelweg den Tod. Texte zu Film, Kino, Politik, hg. von Christian Schulte, Berlin.

Kluge, Alexander (2000a): Chronik der Gefühle, Bd. 1, Frankfurt/Main.

Kluge, Alexander (2000b): Chronik der Gefühle, Bd. 2, Frankfurt/Main.

Kluge, Alexander (2001): Verdeckte Ermittlung. Ein Gespräch mit Christian Schulte und Rainer Stollmann, Berlin.

Negt, Oskar/Kluge, Alexander (1981): Geschichte und Eigensinn, Frankfurt/Main.

Schulte, Christian (2004a): „Die Kraftreserve – Alfred Edel revisited“. In: Rolf Aurich und Wolfgang Jacobsen (Hg.), Das Edelbuch, Berlin.

Schulte, Christian (2004b): „Alexander Kluge: Ein Liebesversuch“. In: Werner Bellmann (Hg.), Interpretationen. Klassische deutsche Kurzgeschichten, hg. von. Stuttgart.

Stollmann, Rainer (1998): Alexander Kluge zur Einführung, Hamburg.

Stollmann, Rainer: „Grotesker Realismus. Alexander Kluges Fernseharbeit in der Tradition von Komik und Lachkultur“. In: Christian Schulte/Winfried Siebers (Hg.), Kluges Fernsehen. Alexander Kluges Kulturmagazine, Frankfurt/Main.

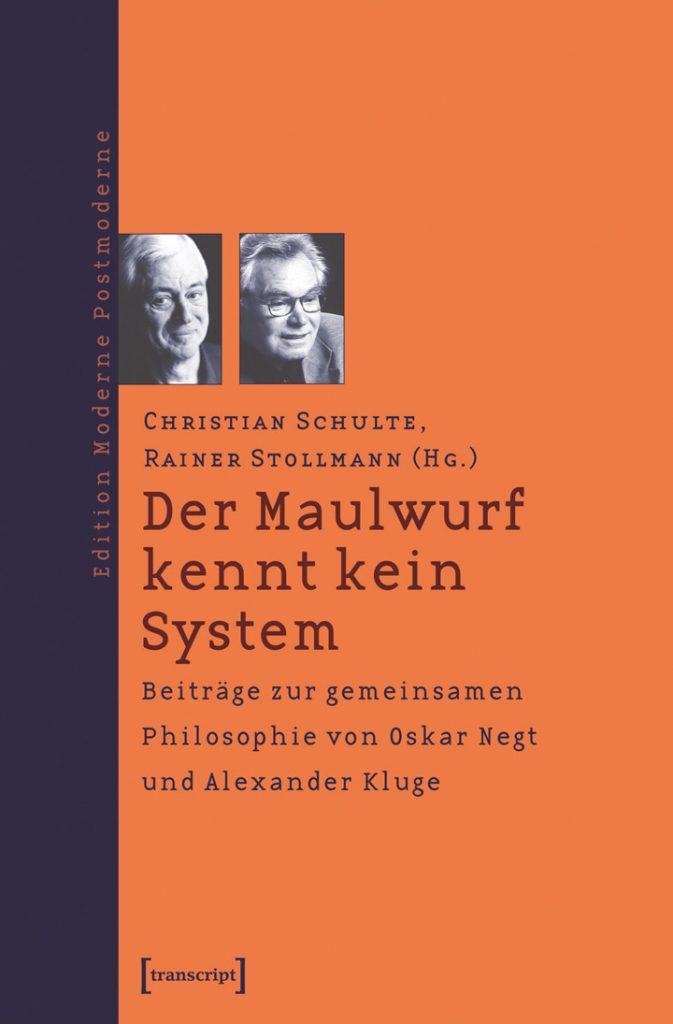

Crossmapping, Vortrag gehalten auf der Kluge-Konferenz in Princeton am 4. Dez. 2004, erscheint in: Der Maulwurf kennt kein System. Beiträge zur gemeinsamen Philosophie von Oskar Negt und Alexander Kluge, Bielefeld: transcript 2005.